資源簡介

資源簡介

(共28張PPT)

第四章第二節我國區域發展第一課時

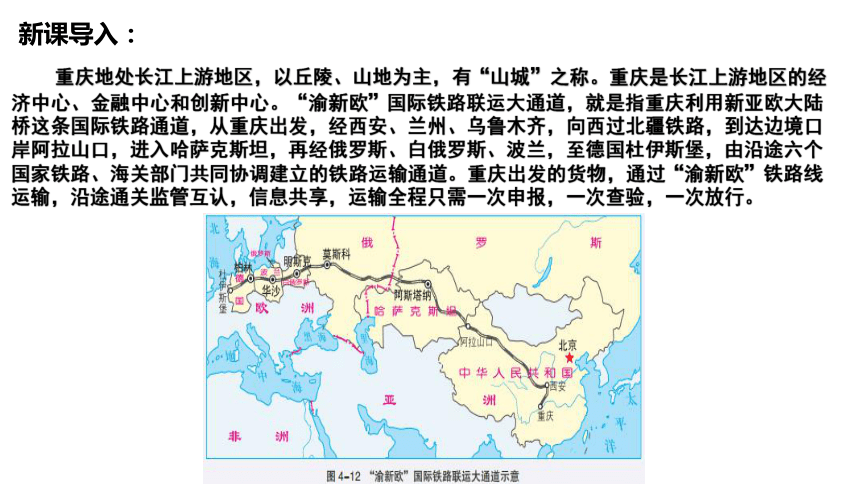

重慶地處長江上游地區,以丘陵、山地為主,有“山城”之稱。重慶是長江上游地區的經濟中心、金融中心和創新中心。“渝新歐”國際鐵路聯運大通道,就是指重慶利用新亞歐大陸橋這條國際鐵路通道,從重慶出發,經西安、蘭州、烏魯木齊,向西過北疆鐵路,到達邊境口岸阿拉山口,進入哈薩克斯坦,再經俄羅斯、白俄羅斯、波蘭,至德國杜伊斯堡,由沿途六個國家鐵路、海關部門共同協調建立的鐵路運輸通道。重慶出發的貨物,通過“渝新歐”鐵路線運輸,沿途通關監管互認,信息共享,運輸全程只需一次申報,一次查驗,一次放行。

新課導入:

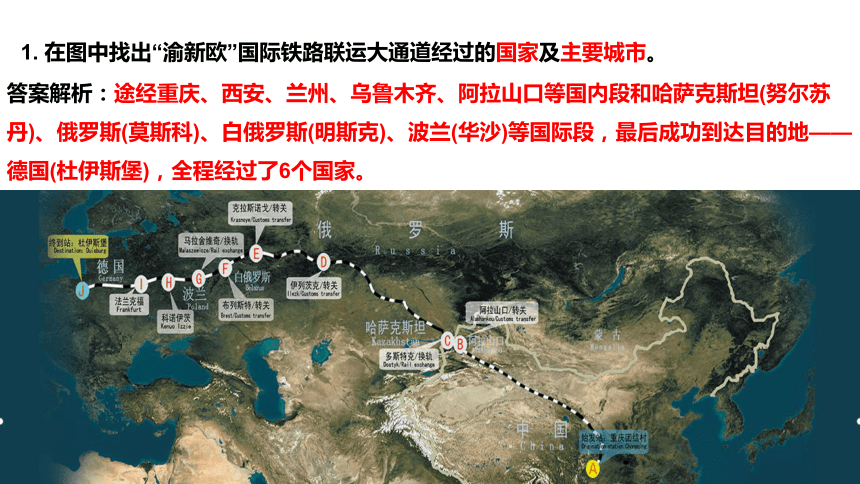

1. 在圖中找出“渝新歐”國際鐵路聯運大通道經過的國家及主要城市。

答案解析:途經重慶、西安、蘭州、烏魯木齊、阿拉山口等國內段和哈薩克斯坦(努爾蘇丹)、俄羅斯(莫斯科)、白俄羅斯(明斯克)、波蘭(華沙)等國際段,最后成功到達目的地——德國(杜伊斯堡),全程經過了6個國家。

2. “渝新歐”國際鐵路聯運大通道給重慶乃至我國西南地區帶來怎樣的影響?

答案解析:1.促進重慶經濟總量的增長;2.促進西南地區產業結構的升級;

3.促進西南地區貿易的發展;4.為西南地區提供了新的進出口通道;5.縮短了重慶乃至中國內陸貨物出口歐洲的時間;6.增強了重慶對周邊地區的輻射作用。

3. 議一議,重慶開通“渝新歐”國際鐵路聯運大通道的地理背景有哪些?

答案解析:我國對外貿易需求增多;產品特征對運輸時效性要求高,運輸瓶頸出現;其他國家企業對西南地區的關注;國家西部大開發和“一帶一路”發展戰略的需求。

學科素養

人地協調觀:通過對區域發展戰略的分析,理解黨和國家提出的新的發展理念,形成人地協調觀。

綜合思維:結合地理熱點材料,運用不同類型的專題地圖,說明區域發展戰略的地理背景。

區域認知:通過對某區域優勢條件和限制性因素的分析,認識區域發展戰略的必要性。

地理實踐力:能夠調查、查閱、收集、分析某區域發展的相關背景資料。

目錄

CONTENTS

01 我國宏觀發展格局

02 長江經濟帶發展戰略

03 京津冀協同發展

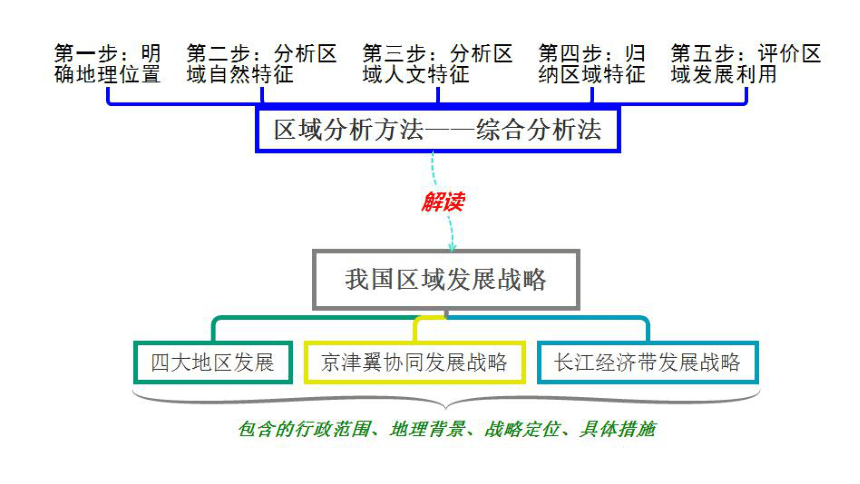

我國宏觀發展格局

01

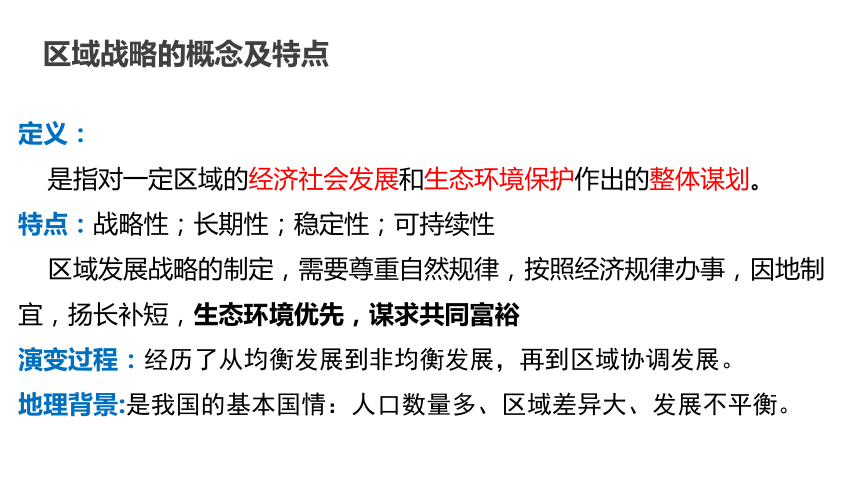

區域戰略的概念及特點

定義:

是指對一定區域的經濟社會發展和生態環境保護作出的整體謀劃。

特點:戰略性;長期性;穩定性;可持續性

區域發展戰略的制定,需要尊重自然規律,按照經濟規律辦事,因地制宜,揚長補短,生態環境優先,謀求共同富裕

演變過程:經歷了從均衡發展到非均衡發展,再到區域協調發展。

地理背景:是我國的基本國情:人口數量多、區域差異大、發展不平衡。

區域戰略的概念及特點

我國的基本國情與區域發展戰略

1.我國基本國情:人口數量多、區域差異大、發展不平衡

2.我國的區域發展戰略的演變:

均衡

發展----

非均衡

發展 -----

區域協調發展

我國宏觀發展格局的演變

我國宏觀發展格局演變

3、新時期:強調區域協調發展,繼續推動東部、中部、西部、東北四大地區協調發展戰略,重點推進長江經濟帶發展、京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設,以國家級經濟帶為骨架,以區域中心增長極為節點,以縣域發展為基礎,形成覆蓋全國的區域發展新戰略。同時,支持革命老區、民族地區、邊疆地區、貧困地區加快發展。提升國家海洋戰略,堅持陸海統籌,建設海洋強國。

區域協調發展戰略

以時間為線索——經濟特區→沿海開放城市→沿海經濟開放區→邊境開放城市、內陸省會城市和長江沿岸開放城市。

從空間上看——東部→中、西部。我國政府始終致力于縮小區域間的發展差異,逐步推進區域間合作。

我國區域發展三個階段的時間及發展戰略

時間 戰略 措施 目的

改革開放前

改革開放后

新時期

區域均衡發展

非均衡發展

區域協調發展

優惠政策和大量投資

利用沿海工業基礎和區位優勢,積極參與國際競爭,大

力發展外向型企業。

推動東部、中部、西部、

東北四大地區協調發展戰略。

加快內地發展,縮

小地區發展差距

促進東部沿海地區

的快速發展

形成覆蓋全國的區

域發展戰略

我國四大地區

我國幅員遼闊、人口眾多,在自然條件、歷史基礎、社會經濟發展水平等方面存在著較大的差別,由此形成了顯著的區域發展差異。國家根據全國各地的自然條件、經濟基礎、發展水平和對外開放程度,把全國劃分為東部、中部、西部和東北四大地區,旨在促進區域協調發展。

東北地區

黑龍江、吉林、遼寧

東部地區

北京、天津、河北、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、海南、香港、澳門、臺灣

中部地區

山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西

西部地區

陜西、云南、貴州、四川、重慶、廣西、內蒙古、甘肅、寧夏、新疆、西藏、青海

我國四大地區自然地理環境的差異

東部地區

范圍:冀、京、津、魯、蘇、滬、浙、閩、粵、瓊、港、澳、臺13個省級行政區域。

區位條件:

自然:

地形:北部以平原為主,包括華北平原、長江中下游平原;南部以低山丘陵為主

氣候:季風氣候,夏季高溫多雨,雨熱同期,冬季降水少,南北溫差大。

社會:農業:北方旱作農業,南方季風水田農業,南方丘陵地區林產品豐富;重要的農業基地。

工業:擁有我國綜合性工業基地——京津唐工業基地和長江三角洲工業基地,工業體系完善,高端制造業、高新技術產業發達。

經濟:經濟發達,對外開放程度高,經濟國際化程度高。

東部地區

存在問題:

能源、原材料不足,環境污染嚴重,江河下游洪澇多

發展方向:

新一輪的開放發展,需要構筑具有世界影響力的創新高地,引領新型產業和現代服務業的發展,率先建設高水平的現代經濟體系。

充分發揮地區優勢,發展第三產業和集約農業,發揮技術創新優勢,產品向“高精尖”方向發展。

區位條件

自然:

地形:山環水繞、平原遼闊;

氣候:溫帶季風氣候,夏季高溫多雨,冬季寒冷干燥。

社會:

農業:重要的農林生產基地;

工業:我國重工業基地,東北三省已基本形成了以鋼鐵、機械、石油、煤炭、化學等重工業為主的工業體系,工業基礎好;

交通:交通運輸便利,以鐵路運輸為主,交通線路密度大。

人口:人口較少,陸路交通較發達,南部有海運。

發展方向:

①體制機制創新,推動政府和國企改革,大力繁榮民營經濟,加大對外開放力度;

②調整產業結構,發展新興產業,淘汰落后產能;

③加大科技投入,更新設備,改進工藝,節能減排。

④改善農業生態環境,推進農業產業化進程;工業結構輕型化,開發新技術、新產品,開拓國際市場

東北地區

發展方向:①協調東西、南北,培育優勢產業集聚和城市群;

②構建產業創新、現代服務、綜合交通和現代物流體系。

區位條件:

自然:

地形:北部以高原平原為主,南部多山地丘陵;

氣候:季風氣候,夏季高溫多雨,雨熱同期,冬季降水少,南北溫差大。

社會:

農業:北部為旱作農業,南部為季風水田農業;

工業:能源工業、有色金屬冶煉業;

交通:交通運輸方式多樣,形成立體交通運輸網陸路交通為主,部分地區水運便利,交通網稠密。

人口:人口較多

中部地區

區位條件:

自然:地形:地形類型多樣;

氣候:季風氣候和溫帶大陸性氣候為主,西藏為高原山地氣候。西北地區降水稀少,水資源短缺;青藏高原高寒,生態環境脆弱。

社會:農業:北部為畜牧業、綠洲農業和灌溉農業;南部為季風水田農業;青藏高原地區發展高寒畜牧業和河谷農業。

工業:礦產、能源和旅游資源豐富;路上鄰國多,利于發展邊境貿易;

交通:以陸路交通運輸為主,線路密度較小。

人口:人口較少

發展方向:

①加大開放開發力度,加強內外通道和交通樞紐建設,完善基礎設施;

②培育優勢產業、新型產業和特色產業,加強生態環境保護力度。

西部地區

四大地區的協調發展

地區 發展方向

東部地區 構筑具有世界影響力的創新高地,引領新型產業和現代服務業的發展,率先建設高水平的現代經濟體系

中部地區 培育優勢產業集群,把中心城市和城市群發展壯大,構建產業創新、現代服務、綜合交通和現代物流體系

西部地區 加大開放開發力度,加強內外通道和交通樞紐建設,完善基礎設施,培育優勢產業、新型產業和特色產業,加強生態環境保護力度

東北地區 振興東北老工業基地,推動政府和國企改革,大力繁榮民營經濟,加大對外開放度,增強發展活力、內生動力和整體競爭力

2.對照我國人口分布圖和交通分布圖,說出四大地區社會經濟發展方面的差異。

中國人口分布

中國主要鐵路的分布

四大地區 東部地區 中部地區 西部地區 東北地區

農業

工業

交通運輸

我國四大地區社會經濟發展方面的差異。

北部為重要的旱作農業區;南部為季風水田農業,南方低山丘陵地區林產品豐富

擁有我國綜合性工業基地京津唐和滬寧杭、工業體系完善,高端制造業、高新技術產業發達

交通運輸方式多樣,海陸運輸兼備,形成立體交通運輸網

北部為旱作農業,南部為季風水田農業

能源工業、有色金屬冶煉工業

交通運輸方式多樣,形成立體交通運輸網

北部為畜牧業、綠洲農業和灌溉農業;南部為季風水田農田;青藏高原地區發展高寒畜牧業和河谷農業

能源工業、重工業、制造業、高新技術產業

以陸路交通運輸為主,線路密度較小

重要的農林生產基地

以重工業為主的工業體系;東北三省已基本形成了以鋼鐵、機械、石油、煤炭、化學等重工業為主的工業體系

以鐵路運輸為主,交通線路密度大

活動:

為了縮小地區差距,加速西部地區發展,1999 年,國家開始實施西部大開發戰略。西部地區陸地面積 686.7 萬平方千米,約占全國的 71.6%;2016 年人口 3.74 億,占全國總人口的 27.1%;同年地區生產總值 15.68 萬億元,占全國國內生產總值的 20.1%。

西部地區礦產資源、油氣資源、水能資源、土地資源等優勢突出,具有巨大的發展潛力。但西部地區基礎設施落后,生態環境脆弱,人才、技術、資金匱乏,正處于農業現代化、工業化和城鎮化加速推進時期。實施西部大開發戰略,不僅可以縮小我國東西發展差距,推動區域協調發展,實現全國各族人民的共同富裕,而且對加強民族團結,保持社會穩定與邊疆安全,擴大國內市場需求,都有著重要意義。通過西部大開發,可將資源優勢變為經濟優勢,將潛在優勢轉為現實優勢。

(1) 為什么說西部大開發的目標與東、中部和東北是不同的,不能以東部

的標準來衡量西部的發展,而應結合西部實際有的放矢?

(2)議一議,我國實施西部大開發戰略的地理背景主要有哪些?

(1)因為西部地區的自然地理環境、歷史基礎、社會經濟發展水平等方面有自身的特點,主要表現為西部地區礦產資源、油氣資源、水能資源、土地資源等優勢突出,具有巨大的發展潛力。

但西部地區基礎設施落后,生態環境脆弱,人才、技術、資金匱乏,正處于農業現代化、工業現代化和城鎮化加速推進時期。

(2) 中國西部地區自然資源豐富,市場潛力大,戰略位置重要。但由于自然、歷史、社會等原因,西部地區經濟發展相對落后,人均國內生產總值低,迫切需要加快改革開放和現代化建設步伐。

課堂小結

展開更多......

收起↑

資源預覽

資源預覽